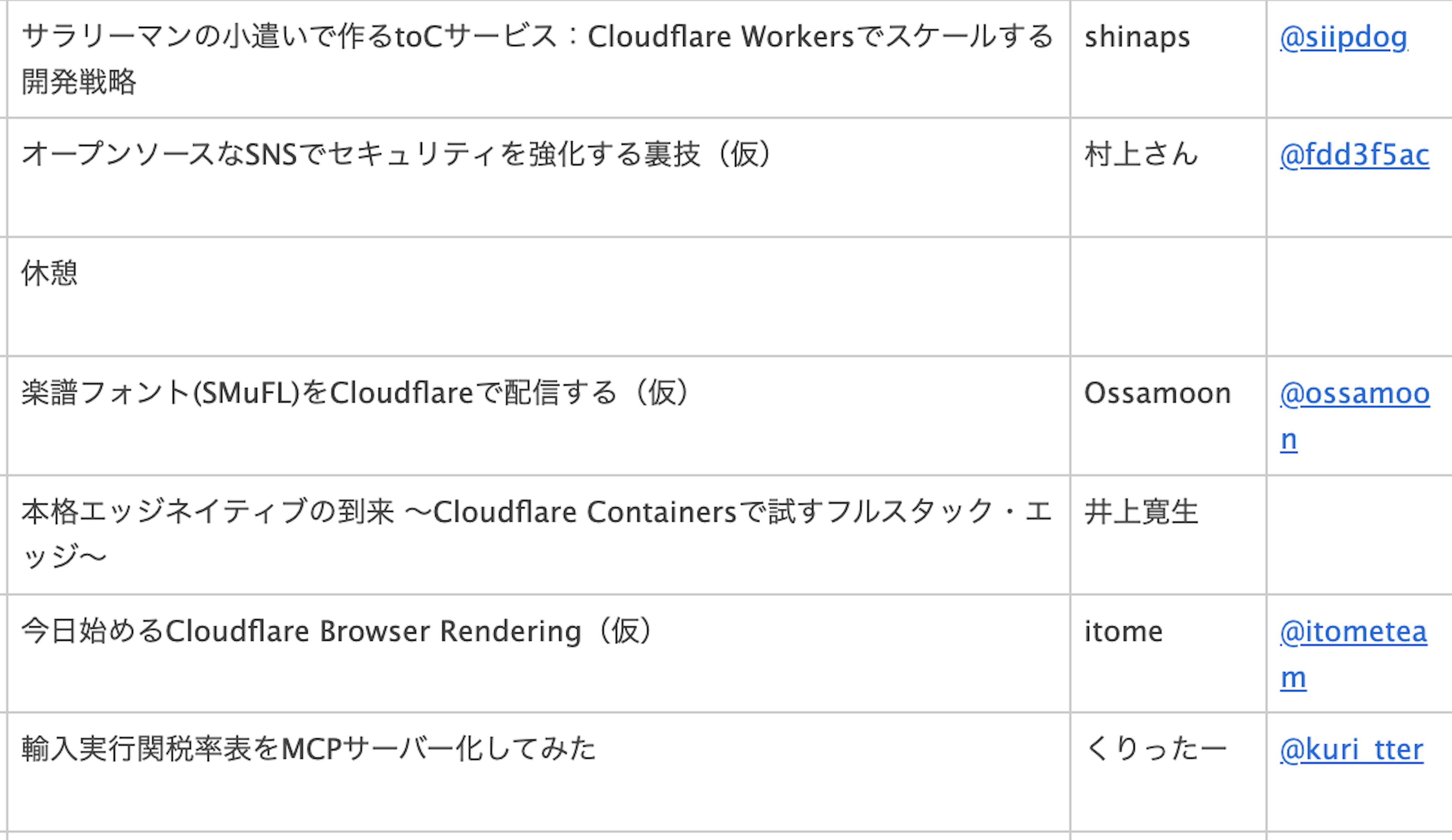

Cloudflare Workers Tech Talks in Tokyo #6で発表した!

2025年09月12日

タイトルの通りCloudflare Workers Tech Talks in Tokyo #6にて発表をいたしました!

テック系のトークイベントに参加したことはこれまでは何回かありましたが、発表を行うのは初めてのことでした。

自分のブログには「初めて経験したことは絶対に記録を残す」というコンセプトがあります。

ということで今回の経験で得た気づきなどを書いていきます。

主催者のyusukebeさんのポストより。発表中のわたくし。

関税の税率をMCPサーバー化きたーー #workers_tech pic.twitter.com/PYTHtXaf1e

— Yusuke Wada (@yusukebe) September 11, 2025

発表の経緯について

まず発表の経緯です。

思い返すと発端は6月のCloudflare Workers Workshop in Tokyo #1だったのかと思います。

このときにリモートMCPサーバー作成のWorkshopに参加をして、成果物として自分の体重データをグラフで返すMCPをみせたところ結構うけがよかった、ということがありました。

本編のTech Talks終了後のネットワーキングで主催者のyusukebeさんと次回は本編(workers tech)でも発表してみたいですという話をしたことがありました。

そのような経緯から今回声をかけていただいたのかと思います。

発表内容について

今回は「輸入実行関税率表をMCPサーバー化してみた」というタイトルで発表を行いました。

これも元ネタがありまして、実は以前にブログで紹介をしたことがありました。

簡単に説明をします。

海外から貨物を輸入する際に、税関に対して輸入申告という手続きを行う必要があります。そこで「輸入実行関税率表」を使って輸入税番を特定する作業が必須となるのですが、そこをMCPサーバーでAIで検索してみよう、という試みです。

プログラムの中でテクいことはあまり行っていません。

受け取ったキーワードを用いて関税データの線形探索しているだけです。ですが、Workers Tech Talksには以前に参加したこともあり「好きなことを喋ってよい」という雰囲気がありましたので、こちらを題材にしました。

そもそも私は本職のエンジニアではありませんので、テクい話はおそらく期待されていなくて、こういうやってみた系の話が求められているのかな、みたいなメタ読みもあり、これで行こうと決めました。詳細は発表の場でも話しましたが、今はほぼ人力で税番の特定作業を行っている現状があります。実務的な側面から他の方と差別化が図れるのでは、という予感はありました。実際に実務的な面でのMCPをやってみた系の話はなく、題材選びは悪くはなかったのかな?と思います。

スライド作りと発表準備

作成したスライドを共有します。

「輸入実行関税率表をMCPサーバー化してみた 」

https://speakerdeck.com/qlitre/shu-ru-shi-xing-guan-shui-lu-biao-womcpsabahua-sitemita

スライド作りと準備に関してやってきたこととか考えたことをまとめます。

スライドは凝りすぎない

スライド作りをしている際にかっこいい資料を作りたい、という気持ちも幾分かあったのですが、その気持ちは抑えて、とにかく自分がしゃべりやすいスライドを作る!ということを心がけました。

そもそもおしゃれなスライドを作るスキルがない…というのもあるのですが…。

例えば商談で利用されるような製品紹介のような資料ですと、プレゼンを受けた人が関係者に配布する可能性が高いので、資料自体の作り込みは重要そうです。

今回の発表の性質上、おそらく資料的な使われ方はしないだろうという考えがありました。そのため自分の喋りをメインにもってきて、シンプルな箇条書きを中心にする。そういう意識で作成しました。

練習しまくる

作成後はとにかく練習をしまくりました。元々人前で喋るのがあまり得意ではなく、仕事のプレゼンをする際に顔が真っ赤になって汗がだらだら流れ、頭の中がパニックになって真っ白に…なんて経験をしたことがあります。思い返せばあの時は完全に準備不足が原因でした。

緊張をしない、というのはおそらく難しいので、「緊張しても勝手に喋れるレベル」になるまで練習を繰り返しました。

正確には数えてないですが、15分間の発表練習を30回程度は行ったと思います。

付随して声に出して読む、ということは資料作成の面においても有用だな、ということを感じました。声を出して読むと、資料を作ってる時には気づかない不自然な箇所に気づけるものです。

発表原稿はつくらなかった

これは最初は作ろうか悩んだのですが、なしで臨むことにしました。というのも、仕事で原稿を用意して発表したことがあるのですが、目が原稿を追うのに夢中になってしまい、脳内で情報処理ができずパニックになったことがありました。

スピーチみたいな場でしたら原稿はあった方がいいと思いますが、今回のようなケースでは「場の空気」みたいなものを感じながら話したい。

器用な人は原稿ありでもアドリブを効かせられると思うのですが、自分はそういうタイプではないため、原稿は用意せずに臨みました。

AIはなるべく使わない

これも仕事の経験でAIを使って作成したパワポは自分の中から出てきた言葉ではないために、読んでいて違和感があります。正しいことが書いてあります。それなのに喋ると違和感があるのです。これは未だに不思議ですが、潜在意識レベルで拒否みたいなものを起こしているのかもです。というわけで、極力は使わないで臨みました。

スライド作りと準備に関しては、ちょうどその頃読んでいた「伝えるための準備学」(古舘伊知郎さん)を参考にして励みました。

(Amazonアソシエイトリンクです)

古舘さん自身は超一流の実況者ですが、とにかく準備をめちゃくちゃしていたらしい。

喋る練習を繰り返すことだったり、スライドを用意しすぎないというところなど、完全に参考にしました。

精神的なところでは「ハッタリを効かす」というような話があり勇気づけられました。今回は周りの人は明らかに自分よりIT知識に強い本職エンジニアの方達が参加しています。ただ、そこで恐縮しても何もいいことはないです。なので、ハッタリで「すごいものを作ってきた!」という自信を全面に出すことは意識してました。

本番

なんと順番は大トリでした。しかし周りの方に比べて経歴が明らかに浮いてるきがしますが…。

とはいえ、やるしかありません。順番がきたらドキドキしながら前方へ。

発表自体は練習を繰り返していたこともあり、練習通りできたのかなぁと思います。

練習は本当に大事ですね。正直かなり緊張していましたが、何回も繰り返していたので、口が自然と動きました。15分間の間、目立ったトラブルもなく話し終えることができたと思いました。

最後にデモでMacBookの輸入税番を特定する、というのをやったのですが、こちらもうまく動いて、「おーっ」って感じで盛り上がってよかったです。

やはり動くものを用意すると見ている人も面白いのでは、という気づきがありました。

発表を終えてよかったこと

これはとにかくいろいろあります。本当に発表をしてよかったです。

いくつか代表的な気づきを書きたいと思います。

自分の発表の反応をみるのがうれしい

発表中は当然タイムラインを追えないので後から見させていただきました。自分がギャグっぽいことを言ったところで反応してくれてるのが素直にうれしいです。これはめちゃくちゃ励みになります。

ネットワーキングが楽しい

いつもけっこう独りで飲みがちなんですが、発表を行うと話しかけてくれる方がいらっしゃって、それがまたうれしい。発表を終えた解放感もありすごく楽しい。ついつい飲みすぎてしまった。

なんか自信がついた

「なんか」としか言いようがないのですが自信がつきました。自分がテック系イベントで発表することはありえないだろうな、みたいな先入観がありましたが、準備と練習をすればなんとかなる。世の中、無理だと思ってたけどやってみたら意外とできてしまった、そういう事象にあふれている気がする。これからも積極的にいろんなことにチャレンジしていこう。

おわりに

以上、準備から発表を終えるまでを通して非常に貴重な経験ができました。

素晴らしい場を作っていただいた関係者の方々にこの場でお礼を申し上げます。

Share

Share